目次

日本では地震や台風、大雨などの自然災害が発生するリスクが高まっています。危機的状況下でも事業を停止させない、もしくは早期に復旧するため、各企業でBCP(事業継続計画)の策定が必要です。特に医療や介護・福祉施設では患者の命や利用者の安全を守るため、BCPの策定が重要とされています。

この記事では特に自然災害対策としてBCPを策定する方法を解説します。作成時のポイントも詳しく解説するので、BCP策定に役立ててください。

BCP(事業継続計画)とは?

BCP(事業継続計画)とは企業に影響を与えるような危機的状況下で、事業を停止させない、もしくは早期に復旧させるための対策をまとめた計画書を指します。医療や介護・福祉施設では特に重要視されており、令和6(2024)年度から介護事業所・施設でBCP策定が義務化されました。

BCPにおいて想定されるインシデントとは自然災害やパンデミック、システム障害など多岐にわたります。特に近年は自然災害によるリスクの高まりから、地震や洪水などの緊急事態を想定した事業継続計画の作成が求められています。

災害を想定したBCPがなぜ必要か

BCPを正しく策定、および運用するためにはその本質を正しく理解する必要があります。この章では、BCP策定の重要性や必要性について詳しく解説します。

自然災害の頻発・激甚化

山地や丘陵地が多い日本は、大雨や台風などの影響で洪水と土砂災害が起きやすい傾向にあります。さらに海や陸のプレートが複数接していることから、地震が発生しやすい地帯です。このように日本はもともと自然災害が発生しやすい国土となっています。

実際にこれまでも、東日本大震災や能登半島地震など大きな地震による災害に繰り返し見舞われてきました。近年では、大雨の発生回数が増加しており、それに付随して土砂災害の発生件数が増加傾向にあります。ゲリラ豪雨などの短時間強雨も以前に比べて発生件数が増加するなど、実際に自然災害の規模が大きくなっている状況です。

自然災害の増加、および激甚化が進んでいる日本では、企業におけるBCP策定の重要性が高まっています。

被害を最小限に抑えるため

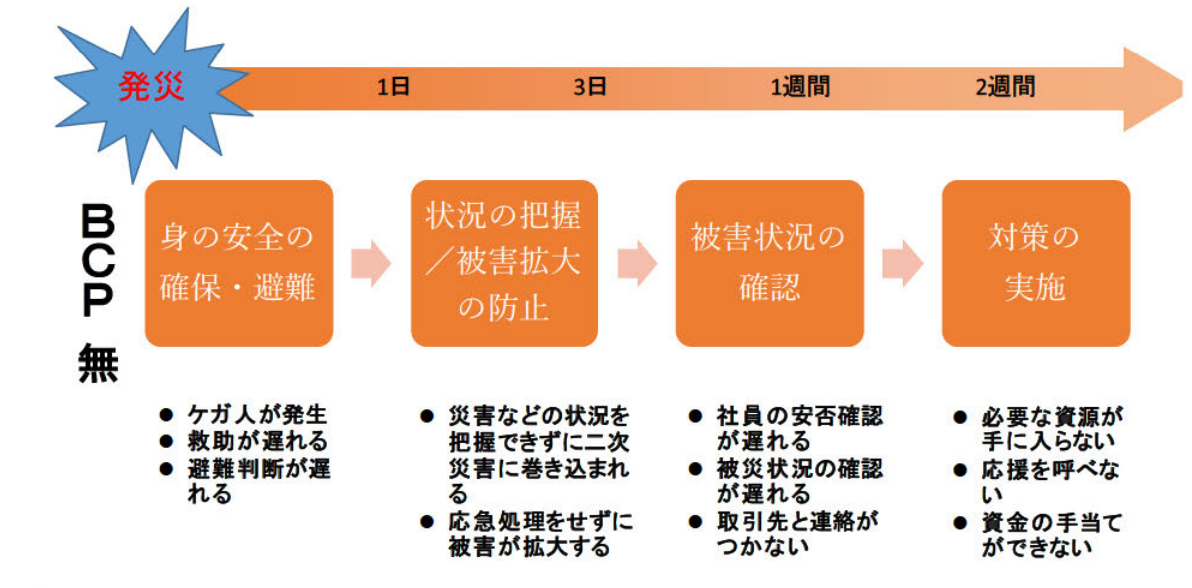

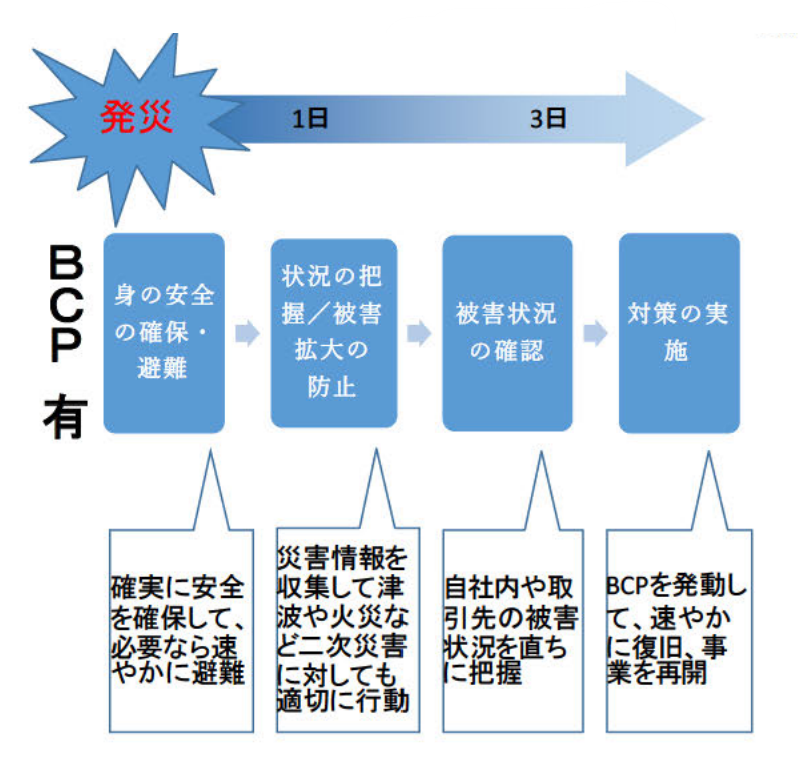

防災の初動対応を迅速に行うため、BCPの策定が非常に大きな意味を持ちます。BCPを策定している企業と、策定していない企業では、以下のように事業再開にかかる時間に差が出ると考えられます。

【発生からの時間経過と実施すべき対応】

初動対応が遅れた場合、被害のダメージが大きくなるだけでなく、事業復旧にも多くの時間がかかると予想されます。また、経営者や災害対策の責任者などが被災した場合、さらに対応が遅れる可能性も考えられます。

特に中小企業においては、災害が発生した直後の初動対応を迅速に行うことが、事業継続の鍵となります。被害を最小限に抑えるため、BCPを策定し、事前に対策をまとめましょう。

BCP策定は経営改善につながるため

BCP策定には経営面でのメリットが多々あります。ひとつは取引先や顧客からの信頼向上です。BCPの策定により、緊急状況下に事業を停止さない、もしくは早期に復旧するという企業の姿勢をアピールできます。実際、自然災害時にサプライチェーンへの影響を最小限に抑えるため、サプライヤーにBCPの策定状況を確認する企業も多くあります。

そのほかBCP策定は企業のイメージアップにもつながります。BCPに関する取り組みを採用サイトをなどを通じて求職者にアピールすれば、採用への好影響が期待できるでしょう。

また、BCP策定においては事前に現場の課題を抽出し、計画立案と実行、見直し・改善のPDCAを回す必要があります。自社の経営実態を知り、改善をしていく取り組みは平常時の経営改善にもつながっていくと考えられます。

災害時におけるBCPの策定方法

ここでは中小企業向けにBCPの策定方法を解説します。中小企業庁の「中小企業 BCP 支援ガイドブック」をもとに、災害時におけるBCP策定の流れを以下のようにまとめました。

①基本方針の立案と運用体制の確立

②優先する事業の検討

③事前対策の検討

④計画をまとめる

①基本方針の立案と運用体制の確立

まずは「何のためにBCPの策定を行うのか」という基本方針の立案が必要です。基本方針を固めることで、緊急状況下でも一致団結して行動できます。たとえば「顧客の信用維持」「社員の安全確保」「雇用維持」など、いくつかの基本方針を立てている企業が多い傾向にあります。

運用体制の確立も重要です。経営者を中心に、企業規模によっては各部部署からサブリーダーを選出し、BCPの推進チームを立ち上げましょう。なお、中小企業においては経営者が率先してBCPの策定、運用を行うことが求められます。

②優先する事業の検討

自然災害時には人員や設備、資材などが限られる可能性があります。その状況下で優先すべき事業をあらかじめ定めるために、まずは自社の事業への理解を深めましょう。どの商品やサービスを優先するか、自然災害が起きた際の事業への影響度、財務状況などから分析し、選定していきます。

また、BCP策定においては災害リスクの想定が重要です。自社や取引先の立地状況や災害の発生頻度などからリスクを分析していきます。優先的に対策を講じるべき災害リスクを定めて、次のステップである事前対策の検討を行いましょう。リスクの想定を行うには、ハザードマップの確認や、今後起きる可能性のある気象災害リスクの確認などが必要です。

優先する事業を選ぶためのポイント

「すべての事業が重要で、優先すべき事業を選べない」という場合は、以下の視点で考えてみましょう。

- 自社の売上にもっとも貢献している中核事業や商品は?

- 事業の遅延、停止によって損額が大きいサービスや商品は?

- 法的・財務的な責任が生じる場合、それを満たすために必要な事業は?

- 市場シェアや企業の評判を維持するための重要業務は?

- 被災し、資源が限られたなかでも継続したい事業は?

③事前対策の検討

BCP策定で重要となるのは、事業を停止させない、または早期に復旧するための事前対策の立案です。災害時に事業が停止するリスクとなり得るボトルネックを洗い出し、対策を講じましょう。検討する項目の一例を以下に挙げました。

- 災害情報の収集方法

- 従業員の安否確認方法や連絡手段について

- 被災する可能性のある設備の洗い出し、代替案の検討

- 人員の確保や資金調達方法の検討

- 本部や責任者が被災した場合の対応手順

上記に関して、ハードウェアとソフトウェアの両方で対策を講じます。たとえばハードウェア対策としては、被災する可能性の高い設備を固定、施設の耐震化などが考えられます。ソフトウェア対策では避難計画や緊急連絡網の作成、避難訓練の実施などを行いましょう。

④計画をまとめる

事前対策を定めたら、書面に計画をまとめます。自然災害発生時にBCPが機能するには、以下をあわせて盛り込むのがポイントです。

- BCPの発動基準

- 緊急時の体制(責任者の明確化など)

- 安否確認の手段

BCPの発動基準は、たとえば「震度〇以上の地震が発生した場合」など、災害ごとに条件を決めましょう。そのほか重要業務に大きな影響を与えると予想されるインシデントが発生した際に、BCP推進チームの責任者が発動するかどうかの判断を行います。

また、緊急時の対応ごとに責任者を明確にしておきましょう。仮に責任者や本部が被災した場合を想定して、代理の責任者を決めておくことも重要です。

安否確認に関しては、指揮をとる部署や連絡方法、連絡の流れなどをあらかじめ定めておきます。災害時の混乱状況ではスムーズに連絡がとれない場合も考えられるため、電話やメール、SNSなど複数の連絡手段を確保すると良いでしょう。

対策マニュアルなどBCP文書への記載

関連文書には、以下の項目を盛り込みましょう。

- 各種災害時における業務継続の基本方針

- 組織の体制

- 優先する事業・業務

- 想定されるリスクとその影響度、対策

- 避難時の誘導・処置担当や避難経路

- 防災グッズの保管場所

- 安全確保と安否確認の方法

- 教育・訓練の計画

- BCP(事業継続計画)の見直し方法

上記項目ごとに詳細な内容をまとめます。リスクとしては、地震などの災害発生に伴う建物損壊や停電、断水なども想定しておきましょう。

さらに、BCPの考えを現場に定着させるには教育や訓練、定期的なBCPの見直しなどが必要です。これらはBCPを管理・運用するためのBCM(事業継続マネジメント)の領域となります。

災害時に適切にBCPを運用するにはBCMが重要

BCPは策定して完了ではなく、現場への定着と計画のアップデートが必要です。BCP策定後は、研修の実施や計画の見直し・改善を計画的に行うBCM(事業継続マネジメント)を意識し、現場への定着を促しましょう。

たとえば災害時を想定して、安否確認の訓練や避難訓練を行うなどの方法が考えられます。訓練や研修を実行したあとは、問題点を洗い出し、改善するPDCAのサイクルで見直しを行います。上記以外に年に1回、経営陣で内容を見直すなど定期的なチェックも重要です。