目次

自然災害やパンデミック、システム障害など、緊急状況下における重要業務の継続や早期復旧の方針をまとめたBCP(事業継続計画)。2024年から介護事業者のBCP策定が義務化されました。大規模な自然災害が増加している日本では、どの企業においてもBCPの策定が重要と考えられます。

この記事では初めてBCP策定を行う担当者の方に向けて、策定の手順やポイントを詳しく解説します。企業事例や各自治体で行なわれている策定支援事業も紹介します。

BCP(事業継続計画)策定とは

BCPは「Business Continuity Plan」の頭文字をとった言葉です。日本語では「事業継続計画」を意味し、自然災害やパンデミックなど緊急事態に陥った際に、被害を最小限に抑え、事業を継続または迅速に再開できるような体制や対応の手順などをまとめた計画書を指します。

特に日本では大災害発生の可能性が考えられることから、緊急事態に向けた対策が必要です。さらにBCP策定により緊急事でもサービスや製品を安定的に供給できる体制を整えられるため、取引先や投資家への信頼向上にもつながります。将来の備えだけでなく、顧客との信頼関係構築の意味でもBCP策定は非常に重要です。

義務化とBCP策定率

2024年4月より、介護事業者のみBCPの策定が義務づけられました。2024年1月に起きた能登半島地震などの影響もあり、介護分野に限らず、日本全体でBCPの策定率が高まっています。

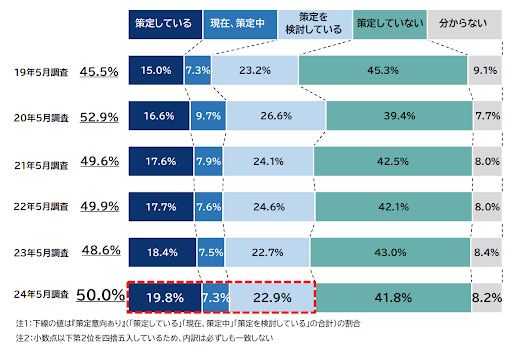

帝国データバンクの調査によると2024年5月の調査で、策定率が過去最高の19.8%を記録しました。

【事業継続計画(BCP)の策定状況】

出典:企業のBCP『策定意向』、4年ぶりに5割に|株式会社帝国データバンク

「現在、策定中」「策定を検討している」の回答も合わせると、約5割に達しており、多くの企業がBCP策定に関心があるとわかります。

BCP(事業継続計画)策定の手順と作り方

初めてBCPを策定する企業は、その手順をまず理解しましょう。続いてBCP策定のステップとポイントをそれぞれ解説します。

プロジェクトチームの立ち上げ

まずは実施体制を構築します。プロジェクトチームを立ち上げ、リーダーとメンバーを選出しましょう。このチームで基本方針の策定やリスク分析、戦略の立案などを行います。

緊急時の対応をまとめたBCPは全社的に推進していく必要があるため、メンバーは各部署からの選出が適切です。または関係する部門でそれぞれプロジェクトチームを立ち上げても良いでしょう。プロジェクトの取りまとめは、一般的には総務部が担当することが多い傾向にあります。

リスクの分析や評価

BCP策定にあたり、もっとも重要なステップはリスクの分析と評価です。自社が被害を受ける可能性のあるインシデントや、事業への影響度を分析します。事業が中断された場合の影響度は売上だけでなく、顧客のニーズや従業員への影響も含めて、多角的な視点で分析する必要があります。あわせて復旧までにかかる時間や目指すべき水準、復旧を困難にする要素(ボトルネック)についても検討します。

インシデントの分析では、被害が起きる可能性のある事象を洗い出し、それぞれのリスクを把握しましょう。これらの分析・評価結果をもとに、優先的にリスク管理を行うべきインシデントと、復旧を急ぐ中核事業を絞り込んでください。

戦略・計画を策定

前章で分析した復旧時間や水準を達成するために必要な対策や体制、対応手順などを定めます。戦略や計画は特定のインシデントで考えるものの、「いかなる事象においても重要業務を継続させる」といった視点を大事にしましょう。

戦略や計画を立案する際、ボトルネックをいかに解消するかが重要です。たとえば水道が停止した場合の代替案を準備しておく、現場を指揮する体制をあらかじめ決めるなどの対策が考えられます。社内外への情報発信体制や安否確認の方法なども事前に定め、現場に共有しておきましょう。

計画の文書化

BCPを全社に周知させるには可視化が重要なため、策定した戦略・計画はできる限り文書に落とし込みます。その際、BCPの目的を理解し、誰にでもわかりやすくまとめる意識が必要です。実際にBCPを文書化しても、内容が難解で十分に活用できなかった事例が大変多くあります。

必要に応じて部門別や現場ごとに計画書を作成したり、実作業に落とし込みやすいマニュアルやチェックリストを用意したりなど工夫しましょう。

教育・訓練の実施

作成した計画書やマニュアルなどを社内に共有するだけでなく、教育や研修を通して従業員へ浸透させる取り組みが必要です。たとえば災害発生を想定して実際に安否確認を実施したり、BCPの重要性を講義で教えたりなど、さまざまな方法が考えられます。

座学だけでなく、シミュレーション形式の演習やワークショップなども取り入れましょう。実際に体を動かしたり、他者と意見交換したりすることで、さらにBCPへの理解が深まります。

見直し・改善

BCPは策定して完了ではなく、見直しと改善を行いながら運用するBCM(事業継続マネジメント)が重要です。BCPの策定から時間が経ち、機能しなかったなどの事例もあるため、一定期間で内容の更新を行いましょう。実際に、みずほ情報総研株式会社の調査によると、新型コロナウイルス感染症の流行時に「自社のBCPが機能しなかった」と答えた企業は全体の27.6%にも及びました。

少なくとも年に1回は「BCPが正常に機能するか」という視点で、内容を見直しましょう。内容の見直し以外に、従業員や顧客の連絡先の変更などルーティンの点検作業も必要です。

中小企業BCP策定運用指針の活用

BCP策定には、経済産業省中小企業庁が公表している「中小企業BCP策定運用指針」が役立ちます。本書ではBCP策定と運用に関して、4つのコースが紹介されています。初めてBCPを策定する企業には、初心者向けの入門コースがおすすめです。

入門コースでは、専用の様式に沿って記入しながら、BCPの計画や運用方法を策定できます。質問やチェックリスト形式で構成されたわかりやすい様式のため、初めてBCPを策定する企業でも安心です。

ただし入門コースは必要最低限のBCPを策定できるコースです。項目を増やしたい方や、より深く自社の分析を行いたい場合は、基本コース・中級コース・上級コースを検討してください。

BCPの策定支援事業

各自治体で行なわれているBCP策定支援事業にも注目しましょう。BCP策定に関するセミナーや講座を実施しています。セミナーや講座の申し込み締め切りは、各自治体のホームページで確認してください。

そのほかBCP策定にかかった経費の一部を助成する補助金があります。東京都中小企業振興公社では一社あたり1,500万円を限度額に、対象経費の1/2を助成します。

BCP策定の事例

最後に、各企業のBCP策定事例を紹介するのでぜひ参考にしてください。

事例①BCP策定を機に大手企業からの信頼を獲得

金属製品製造業を営む株式会社ヤスナガでは、BCP策定が取引の条件となったことを受け、BCPの策定・運用を決意ました。BCP策定において重点を置いたのは水害対策です。防災用品を増やしたうえで、水害時に浸水しないよう保管場所を高い位置へ移動させました。加えて水災補償対象外の工場や機械に関して保険を見直すなどの対応を実施しました。

その結果、2012年に起きた豪雨の被害を保険で賄うことができました。さらに安否確認の体制整備が功を奏し、迅速に事業を再開できたといいます。これらの実績は取引先からも高く評価され、大手事業者からの問い合わせが増加するなど、経営にもよい影響が与えられています。

事例②マニュアル配布や訓練実施で社内にBCPを浸透

包装資材などの製造を行う株式会社生出では、新型インフルエンザのパンデミックを機にBCP策定に着手しました。東京都のBCP策定支援事業に参加し、まずが大地震を想定して計画・戦略をまとめていきました。同業の4社と連携し、緊急事態発生時に他社でも同じ製品が作れるよう委託契約も結びました。

同時に力を入れたのは従業員の意識改革です。社内にBCPを浸透させるため、ポケットマニュアルや、対応をまとめたカードを配布しました。訓練を行った際に浮かび上がった課題とその改善点を現場に掲出し、意識を高める工夫も行っています。これらの活動により従業員の業務改善に関する提案が増えるなど、社内の活性化にもつながっています。

BCP策定後の改善・見直しが重要

災害やパンデミックなど緊急事態発生時に、事業を継続または復旧させるためには、BCPの策定が重要です。ただしBCPを策定するだけで満足してはいけません。緊急事態でBCPが正常に機能するには、定期的に見直しと改善を行い運用するBCM(事業継続マネジメント)が必要になります。

BCP対策を強化したい企業は情報管理ポータルシステム「BCPortal®」にも注目してみてください。災害が起きたときの情報収集や社内外のコミュニケーションに役立つシステムで、緊急事態発生時の初動対応をサポートします。