目次

「企業防災ってなんだろう?」

「自分の会社でも防災意識を高めたい」

このように悩んでいませんか?

日本で事業をする中で、必ず考えておくべきことのひとつに「企業防災」があります。

企業が自然災害を含めたリスクに直面した際の指針となり得るものです。

きちんと策定しておかなければ、従業員や顧客の安全を守れずに、事業の継続も困難になることが考えられます。

この記事では、企業防災について基礎的な知識を解説したうえで、企業防災に関わるBCPの策定方法や、国内企業の事例などを紹介しています。

自社にあった企業防災を考えるうえで、参考にしてみてください。

企業防災とは?災害に備える基礎知識

企業防災とは、災害リスクに備えて企業が事業の継続と防災対策を一体的に考える取り組みのことです。

日本は、常に自然災害が発生するリスクに晒されています。

この国で事業を営むのであれば、事業の継続性の確保とその準備は不可欠です。

企業防災では、被害を最小限に抑えるための予防措置を講じると同時に、災害発生後の速やかな復旧を目指すフローを組んでおく必要があります。

この予防措置と事前の準備こそが企業防災の根幹であり、顧客や取引先の信頼を守ることに繋がるのです。

企業に防災対策が必要な理由

企業に防災対策が必要な理由は、大きく分けて2つあります。

ひとつは、自然災害や人為的な事故が発生した際の被害を最小限に抑える目的です。

そしてもうひとつは、事業を迅速に復旧させることです。

昨今の日本では地震や台風などの災害リスクが高く、常に企業活動が中断する可能性があります。甚大な被害をもたらした、令和6年能登半島地震や令和元年東日本台風なども記憶に新しいです。

過去には自然災害によって従業員が就業中に亡くなった事例もあり、企業が防災対策を講じることの重要性は明白です。

例えば、東日本大震災において教習所の従業員が津波の到来を予見しながらも、必要な避難対策を講じなかったことで裁判に発展したケースもあります。企業防災が確立されていれば、命が守れた可能性があるのです。

企業防災では、従業員の安全を確保して、事業の中断や損害を最小限に抑えるための準備を整えます。事前の対策を行うことで、被害の軽減と迅速な事業再開が可能となります。

防災対策と事業継続の両方を考えることは、企業の持続可能性を高める重要なステップといえるでしょう。

法令を遵守すること

企業が防災対策を策定する際、法令を遵守することは不可欠です。企業には労働契約法における安全配慮が義務付けられており、労働者(従業員)の安全を確保する必要があります。

労働契約法の第5条には以下のように定められています。

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

出典:厚生労働省

使用者(企業)には、従業員が心身ともに健康な状態で安心して働ける環境を整備することが求められており、災害や事故を予見して対策します。

最近では、新型コロナウィルス発生時に消毒用アルコールや防護フィルムの設置を行いました。また、津波の危険性をハザードマップで確認し、自社の危険度を認知したうえで避難経路を周知させることも対策といえます。

対策を怠った場合は、企業のイメージダウンに繋がる可能性もあり、法令を遵守することは、企業の社会的責任を果たすだけでなく、従業員の安全確保にもつながるのです。

BCPとは?企業にとっての重要性を理解する

BCP(Business Continuity Plan)は、災害や緊急事態においても事業を継続するための計画を指します

防災対策と異なり、目的を明確に「事業の継続」としており、具体的な行動指針を示す点が特徴です。

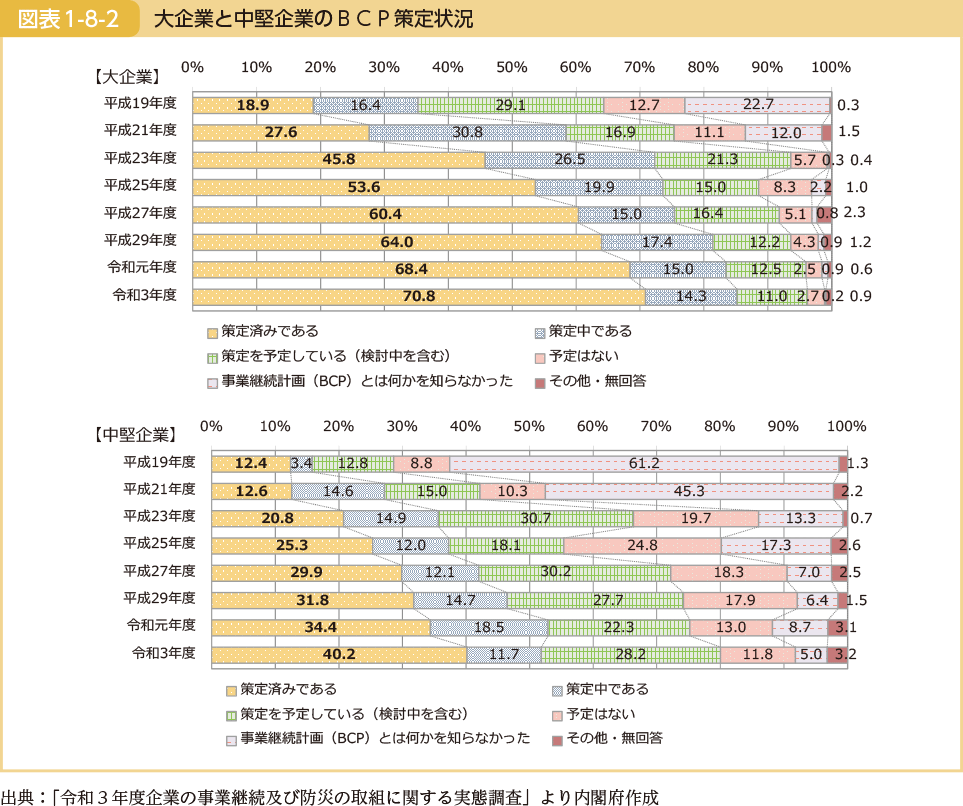

BCPは、企業が災害発生後の早期に復旧し、顧客や取引先の信頼を守るために不可欠な計画です。近年の調査によると、BCPの作成状況は徐々に進んでいます。

平成19年に策定済みの大企業は18.9%でしたが、令和3年には70.8%もの企業が策定を完了しています。

参考:内閣府|令和4年版 防災白書|大企業と中堅企業のBCP策定状況

しかし、中小企業含めて全ての企業での策定率はまだ十分とはいえない状況なのです。

BCPを作成するなら、BCPortalをご検討ください。コミュニケーション、情報共有、危機広報を支援し、初動から復旧までを円滑に行えるようサポートします。30日間の無料トライアルを実施中です。

BCP策定の4ステップ

ここからはBCPの策定を行うステップを、4つに分けてご紹介します。

BCPを策定する際には、企業の経営陣が主体となり計画検討に乗り出すことが重要です。以下の4ステップで進めます。

- 策定の目的を設定する

- 重要業務とリスクを洗い出す

- リスクに優先順位をつける

- 具体策を決める

ひとつずつステップを踏んで、適切なBCPを策定しましょう。

策定の目的を設定する

BCPを策定する際、まずは経営理念を振り返り、計画の目的の明確化が重要になります。

守るべきものや、企業としての第一優先事項は何かを再確認します。

例えば、自動車メーカーでは、製造ラインの早期復旧が最も重要な課題とされ、これが事業継続の鍵となります。

他にも鉄道会社では、乗客の安全確保を第一優先として目的を設定するでしょう。

企業の重要資産や業務を守るため、何を最優先に行うべきかを明確にして、効果的なBCPを策定できます。

重要業務とリスクを洗い出す

次に、災害時に最も優先すべき事業や業務を特定し、それに影響を与えるリスクを洗い出します。

企業がどの業務を最優先するかを明確にして、各部門で想定されるリスクをリストアップします。

主に、売上の大きい事業や、企業の信頼を維持するために重要な事業を明確にします。そして最優先する業務を明確にしたうえで、想定されるリスクをリストアップします。

リスクとは、企業にとって「起きたら困ること」と捉えます。

地震や水害などの自然災害の他にも、労務リスクとして情報流出やストライキもリスクとして考慮しておくべきでしょう。

たとえば、地震が起きた場合に製造業においては仕入れルートを確保しておき、事業を一日も早く再開することが重要といえます。

このような重要業務と影響のあるリスクを検討して洗い出すことで、自社の業務での優先事項を特定できます。

リスクに優先順位をつける

次に、洗い出したリスクに優先順位をつけていきます。

BCPを策定する際、リスクには自然災害だけでなく、事故、情報セキュリティ、人事労務、内部統制(不正行為)など、多岐にわたるものを含んで検討します。

これらのリスクを細分化し、それぞれの発生確率と事業に与える影響度を明確にして、優先順位をつけることが重要です。

たとえば、多くの個人情報を扱うクレジットカード会社では、顧客情報の流出が起きた場合にリスクを影響と損害の大きさ、発生頻度で評価し、優先順位を決めます。

他にも、企業内での不正行為が発覚した際の対応についても、優先順位をつけて検討します。

”高頻度”で”重大な影響”を及ぼすリスクには最も注意を払い、迅速な対策を講じる一方、”低頻度”で”影響が軽微なリスク”には、適切なレベルの対策を取ることが求められます。

具体策を決める

最後に具体策として事業継続戦略を決めます。 事業継続戦略はBCS(生き残り戦略)と呼ばれ、中核となる事業をいかにして早く再開するかが求められます。

たとえば、在宅勤務を行える環境を整備して、企業の設備が使えない場合や交通網の麻痺、感染症の流行に対策することもひとつです。

他には、オフィスや工場を複数拠点持って被災した拠点をカバーすることや、同業者との統合、支援を受けることも事業継続戦略といえます。

様々なリスクを洗い出したうえで、リスクに対する具体策をそれぞれ検討することが、実用的なBCPの策定に繋がるのです。

企業防災における国内での事例

企業防災では、自然災害を始めとするさまざまなリスクに対する対策を検討する必要があります。

ここでは、国内での企業防災の事例として、2社の例を挙げて解説します。どちらの企業も、上記のステップを踏んでBCPを策定したことがよく分かる事例です。

BCP策定時や企業防災を考えるうえでの参考にしてみてください。

事例1:自治体も参加したサプライチェーンの強化|イオン株式会社

イオン株式会社では、店舗のある周辺自治体や取引先と防災協定を結んで、BCPを包括的に策定しています。この防災協定では、災害時に救援物資の要請が締結先から寄せられる、「イオンBCPポータルサイト」という形が構築されています。

この「イオンBCPポータルサイト」では、商品の出荷が可能な工場や店舗、倉庫などの情報が一元管理されており、被災地に必要な物資を迅速かつ効率的に届けることが期待されています。

企業防災の一環として、自治体を巻き込んだ対策を構築できたことで、商品が届けられないという課題をクリアすることに繋がった事例です。

参考:内閣官房|09 サプライチェーンの早期復旧に向けた体制を作る

事例2:被災経験を活かしたBCPの策定|株式会社マイヤ

岩手県沿岸を中心にスーパーマーケットを展開する株式会社マイヤでは、東日本大震災による津波で6店舗を失いました。

しかし、勤務中の従業員や顧客からは犠牲者が出ることはありませんでした。同社では、震災前から危機管理体制の構築と社員教育に取り組んでおり、防災マニュアルの整備と年に数回の火災防災訓練を実施していたのです。

震災後には、被災経験を活かし、毎月1日の災害対応緊急メールのテスト配信を実施。また、地域のインフラとして、早期の事業再開を目指した物資の供給体制や協力連携の強化を毎年見直しながら、仕組みの強化に取り組んでいます。

このように一度策定して終わりではなく、繰り返し内容を見直すことで、より強固なBCPの策定を可能にします。

参考:内閣官房|被災復興の経験を活かしたスーパーマーケットのBCPの策定

企業が検討すべき災害対策

企業が検討するべき災害対策では、以下の4つが重要です。

- 備蓄品の管理

- 防災マニュアルの作成

- 定期的な防災訓練の実施

- 事業継続に関わる計画の策定

これらの内容を充分に理解し検討すれば、実用的でスムーズな企業防災の運用が可能になります。

備蓄品の管理

備蓄品の管理は、災害時に企業の従業員や関係者の安全を確保するために重要です。

基本的には、一人あたり3日分の備蓄が推奨されており、水や食料品の他、医薬品や防災用品も準備する必要があります。

また、これらの備蓄品の保管場所は明確に定め、従業員全員がアクセスできるようにしておくことが重要です。いざというときに、特定の人物しか場所を把握していないようでは、備蓄の意味がありません。

定期的に備蓄品を点検し、賞味期限の確認や補充を行えば、いざというときに役立つ備えを確実にできます。

防災マニュアルの作成

企業は災害対策として、防災マニュアルの作成を検討すると効率的な対策が可能です。防災マニュアルを作成することは、緊急時に混乱を最小限に抑えるために必須です。

マニュアルには、非常用電源の立ち上げと使用方法、緊急時の避難経路の確保、他エリアからの応援要員の呼び出し手順など、具体的かつ実務的な内容を含める必要があります。

また、各部署での役割分担や、従業員の安全確保に向けた具体的な行動指針も示します。通常業務が滞っている中において、従業員が全員で災害の局面を乗り越えることが大切です。このマニュアルは定期的に見直し、実践的な防災訓練と合わせて行うことが重要といえます。

定期的な防災訓練の実施

災害対策として防災訓練の実施は重要な役割を果たします。

これは、防災マニュアルに基づき、避難経路の確認や避難方法のチェックを行うだけでなく、非常用放送設備や消防設備の使用方法の熟知に繋がります。

実施により、緊急時の対応がスムーズになり、従業員全員が迅速かつ的確に行動できるようになります。月に一回、災害を想定した実践的な訓練を行うことで、従業員の防災意識も高まり、機材のスムーズな使用に繋がります。

定期的な訓練は、実際の災害時に企業の安全性と業務の継続性を高めるための効果的な手段です。

事業継続に関わる計画の策定

事業継続に関わる計画のひとつとして、適切なBCPの策定が重要です。事業継続に関わる計画を策定する際、自社の経営を振り返り、守るべき重要な業務や資源を再確認しましょう。

特に、仕入先や顧客への影響を考慮し、同業他社との連携や代替生産の要請の検討が有効といえます。対策を講じることで災害時でもサプライチェーンを維持し、事業の継続性を高めることが可能です。

例えば、鉄道を使った貨物輸送の場合は、フェリーに代替する方法を考えるなども重要です。

このように、外部との協力体制や代替手段を事前に計画しておくことが、企業のリスク軽減に繋がり、災害時のスムーズな事業再開を実現します。

災害時の初動対応や情報共有ならBCPortal

ここまで紹介したように、災害発生時には早期の初動対応や情報共有が非常に重要になります。

インフォコム株式会社が開発、提供しているBCPortalであれば、これらの対応や情報共有をスムーズに行うことが可能です。

現場から報告された被害情報を事業単位ごとに、自動で集計、分析できるレポーティング機能を活用すれば、災害対策本部のBCPに基づいた迅速な意思決定や戦略の実行に役立ちます。

また、インフォコム株式会社が提供するエマージェンシーコールとの連携も可能になりました。エマージェンシーコールと連携すると、就業可否の人数と、被害状況を包括的に管理できるようになるため、災害発生時のスムーズな事業再開を手助けしてくれます。

日本では、自然災害での事業中断は企業が視野に入れておくべき重要事項です。これらの課題に対応するために自社にあったBCPの策定や、対応策を常日頃から検討しておきましょう。

企業防災の考えに基づいたBCP策定については、様々な要因が複雑に絡み合います。

自社での策定が難しいと感じた場合、インフォコム株式会社が行うBCPコンサルティングや、BCPの策定見直しサービスのご利用などもご検討ください。

コンサルティングでは、訓練の設計や、訓練の評価を専門のコンサルタントがおこない、適切なBCPの運用をサポートします。自社の状況に応じた提案で、適切なBCP運用を手助けします。

策定見直しにおいては、今までインフォコム株式会社が培ったノウハウを活用して、現状のBCPの改善を提案して、高効率なBCPが提案可能です。

長年に渡りBCPについて向き合ってきたインフォコム株式会社だからこそできるサービスです。