目次

「効果的なBCP訓練の方法がわからない…」

「訓練後の評価や改善はどうしたらいい?」

「そもそもBCP訓練って必要なの?」

大規模企業のリスク管理担当者の方の中には、このような悩みを抱える方が多いのではないでしょうか。

近年、自然災害やパンデミック、サイバー攻撃など、企業のリスクは多様化・高度化の一途をたどっています。このような状況下で、事業継続計画(BCP)の重要性は広く認識されてきました。

その中でも特に重要となるのが「BCP訓練」です。

本記事では、特に大規模企業におけるBCP訓練の実施方法と、その効果的な運用について詳しく解説していきます。

ぜひ参考にしてください。

BCP訓練とは?目的と重要性について解説

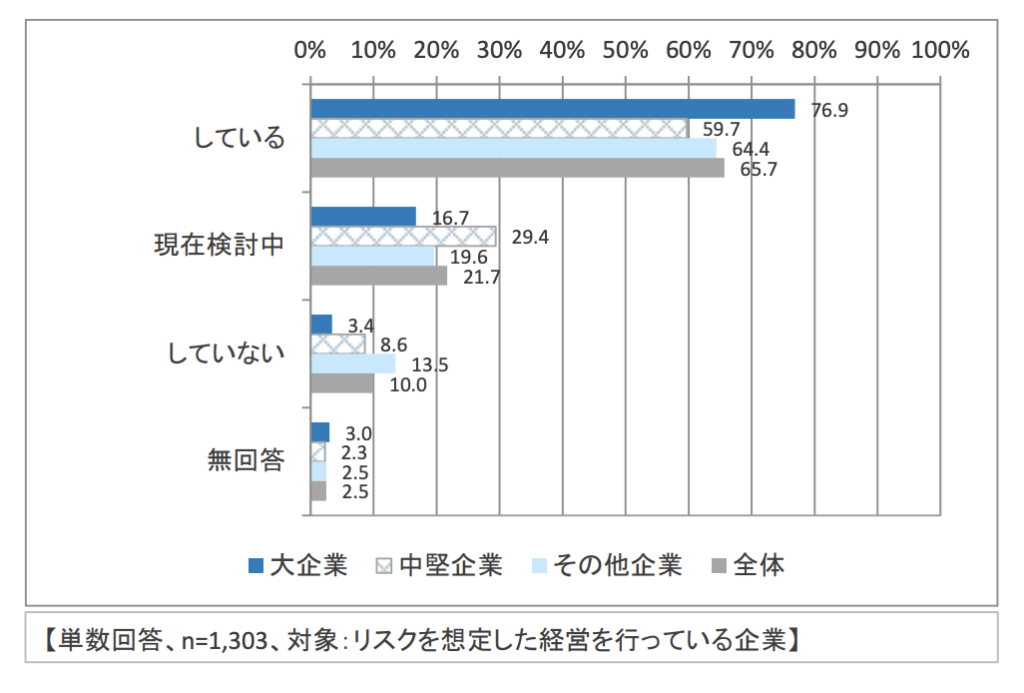

BCP訓練は、企業が危機的な状況下でも事業を継続できるよう、組織の対応力を確認・強化する重要な取り組みです。内閣府のデータによると、大企業の76.9%がBCP訓練を実施しており、その重要性が広く認識されています。

さらに、大規模企業においては、BCP訓練の意義はもっと大きくなります。

複数の配置や地域にまたがる組織では、リスク発生時の情報伝達や意思決定プロセスが複雑になるため、実践的なシナリオを用いた訓練が重要になります。

そのため、「BCP訓練」の目的は、災害や緊急事態発生時の初動対応、情報共有、意思決定、復旧計画の策定などを事前に検証し、組織全体の対応力を高めることです。

災害下での情報収集・共有手段をお探しなら、BCPortal。迅速な初動対応をサポートします。30日間の無料トライアルを実施中です。

BCP訓練の種類と特徴~事業継続のための効果的な訓練方法~

冒頭でも述べたように、企業は、自然災害やサイバー攻撃など、予期せぬ事態に直面するリスクに常にさらされています。

このようなリスクに対して、事業の継続性を確保するために、BCP(事業継続計画)に基づいた訓練が不可欠です。

しかし、BCPを作成するだけでは不十分です。実際に有事の際に適切な行動を取れるよう、定期的な訓練の実施が求められます。

BCP訓練は、その形式や目的によって様々な種類に分類されます。それぞれの訓練が持つ特徴を理解し、自社の状況に合った訓練を選択することで、より効果的なリスク管理を実現できます。

訓練の分類

BCP訓練は、大きく分けて机上訓練と実働訓練の2つの形式に分類されます。

机上型訓練:机上訓練は、実際に現場で行動するのではなく、会議やワークショップ形式で、災害発生時の状況を想定し、各担当者の役割や手順を確認する訓練です。

机上訓練には、以下の2つの種類があります。

- ワークショップ訓練

- モックアップディザスタ(模擬災害体験演習)

実働型訓練:実働訓練は、机上訓練で得られた知見を基に、実際に現場で行動し、より実践的な訓練効果を得ることを目的とします。実働訓練には、以下の2つの種類があります。

- ロールプレイング訓練

- 実践的な訓練・機能別訓練

机上訓練①ワークショップ訓練

ワークショップ訓練では、参加者がチームに分かれ、具体的な災害シナリオに基づいて議論を行います。

例えば、「大規模地震発生により、本社ビルが損壊し、一部のシステムが停止した」という状況を想定し、以下の点について議論を進めます。

- 情報収集: どのような情報を収集すべきか、誰が担当するのか

- 意思決定: 本社機能をどのように維持するか、代替施設への移転は必要か

- コミュニケーション: 関係各部署との連携方法、顧客への連絡方法

- 課題の洗い出し: 訓練を通して明らかになった問題点や改善点

この訓練を通じて、BCPに記載された手順や役割分担の確認、意思決定プロセスを体験できます。また、普段コミュニケコミュニケーションを取らない部署との連携を図る機会となり、有事の際の連携強化につながるでしょう。

机上訓練②モックディザスタ(模擬災害体験演習)訓練

モックディザスタでは、より現実的な災害状況を再現し、参加者に臨場感を与えましょう。

例えば、地震発生時の振動を模擬したり、建物内に煙を充満させたりするなど、五感を刺激するような演出を行うことで、参加者の危機意識を高めます。

- 緊急時の対応: 避難誘導、安否確認、初期消火

- 情報伝達: 緊急連絡網の確認、情報共有

- リーダーシップ: 混乱した状況下での指揮命令系統

この訓練を通じて、緊急時のコミュニケーション、情報共有、リーダーシップの発揮を体験できます。また、BCPに記載された避難経路や集合場所の確認も行い、実際の災害発生時にスムーズな避難が行えるよう準備を進めます。

インフォコム株式社では、「モックディザスタエクササイズ(模擬災害体験演習)」のセミナーも実施しているので、自社で訓練する前に利用してみてください。

実働型訓練①ロールプレイング訓練

ロールプレイング訓練では、参加者に特定の役割を与え、実際の災害発生時を想定したシミュレーションを行います。

例えば、役員、部長、一般社員など、様々な立場の人物を設定し、それぞれが役割に応じた行動を取ります。

- 具体的な業務手順: 顧客対応、取引先への連絡、復旧作業

- ストレス下での対応: パニック状態での冷静な判断、感情のコントロール

- コミュニケーションスキル: 電話対応、メール対応、会議運営

この訓練を通じて、具体的な業務手順の習得、ストレス下での対応能力の向上、コミュニケーションスキルの強化が期待できるでしょう。また、普段接することのない相手とのコミュニケーションを取る機会となり、相互理解を深める効果も期待できます。

実働型訓練② 実践的訓練・機能別訓練

実践的訓練では、実際に現場で行動し、BCPに記載された手順を実行します。

例えば、代替施設への移転訓練、バックアップシステムの復旧訓練、重要書類の保管場所への移動訓練などを行います。

- 復旧計画の実行: 設備の復旧、サプライチェーンの復旧

- 具体的な手順の確認: マニュアルに基づいた作業の実行

- 課題の洗い出し: 実行中に発生した問題点や改善点

この訓練を通じて、BCPに記載された復旧計画の実行可能性を確認し、改善点を見つけられます。また、実際に手を動かすことで、従業員の防災意識を高め、有事の際に迅速な対応ができるよう準備を進められるでしょう。

このようにBCP訓練は、単なる形式的なものではなく、事業継続のために不可欠な活動です。それぞれの訓練方法には特徴があり、自社の状況やBCPの内容に合わせて最適な方法を選択するのが重要です。

定期的な訓練を通じて、従業員の意識を高め、有事の際に迅速かつ適切な対応ができるよう備えましょう。

大規模企業特有のBCP訓練の成功ポイントとは

大規模企業における事業継続計画(BCP)訓練は、初動対応の質が全体の成否を左右します。特に重要なのは、「発生事態の把握」「影響把握」「事業継続戦略の選定」という3つのステップを明確にした上で訓練を進めること。

そこでここでは、これらのステップに基づき、大規模企業特有の課題と解決策を具体的に見ていきましょう。

1. BCP訓練における課題と解決策

ここでは、発生事態の把握、影響把握、事業継続戦略の選定という3つのステップに沿って、具体的な課題と解決策を解説します。

1.発生事態の把握:初動の遅れを防ぐ鍵

緊急事態発生時、最も重要なのは「何が起きているのか」を迅速かつ正確に把握することです。しかし、大規模企業では以下のような課題が生じがちです。

- 現場からの情報が錯綜する:複数の拠点や部門があるため、情報収集に時間がかかる。

- 初動対応の基準が不明確:どの部門が最初に何をするべきかが徹底されていない。

【解決策】

- 標準化された報告プロセスを設け、全社で共有(例:専用のBCP管理ツール「BCPortal」を活用)。

- 実際の緊急事態を想定した情報収集訓練を定期的に実施し、迅速な情報共有を習慣化。

2.影響把握:全体像を見極め、優先順位を設定

緊急事態の影響範囲を正確に把握することで、適切なリソース配分が可能になります。しかし、以下のような問題が発生することがあります。

- 部門間の視点のズレ:各部門が自部門の優先事項だけを主張し、全体の状況が見えない。

- 影響評価のバラつき:業務の重要度や被害規模の判断が統一されていない。

【解決策】

- 各部門が共通の指標で影響を評価できるフレームワークを導入。

- シナリオベースの影響分析訓練を通じて、優先度の判断基準を統一。

3.事業継続戦略の選定:実戦力を高めるために

緊急事態の影響を最小限に抑え、事業を継続させるためには、迅速かつ適切な戦略選定が欠かせません。しかし、大規模企業では以下の課題が多く見られます。

- 意思決定プロセスの複雑化:関与者が多く、結論に至るまで時間がかかる。

- 代替策の優先順位が不明瞭:緊急時にどの業務を優先するべきかが曖昧。

【解決策】

- 緊急時の意思決定を簡素化する事前フレームワークを策定。

- 代替手段や復旧計画を事前に準備し、訓練でその実効性を検証。

2. 効果的な訓練アプローチ

大規模企業におけるBCP訓練を効果的に実施するためには、段階的なアプローチが効果的です。

初期段階:発生事態の把握訓練を重視

BCP訓練の初期段階では、緊急事態時の正確な情報収集方法を学びます。そのため、「シミュレーション形式の机上訓練」が重要になります。

発展段階:影響把握と連携の強化

全社的な影響範囲を迅速に分析し、部門間の連携を強化します。そのため、「部門別機能訓練」や「部門間連携訓練」といった、部門間の連携を強化し、全体最適な対応策を検討できるよう、相互理解を深めることが重要です。

完了段階:戦略選定力の向上

最終段階では、統合的な対応力と意思決定力を検証します。そのために、「全社統合訓練」を実施します。

大規模企業のBCP訓練では、「発生事態の把握」「影響把握」「事業継続戦略の選定」という3ステップを中心に据え、段階的に実施することが成功のカギです。

各ステップにおける課題を明確にし、それに応じた訓練を計画することで、緊急時の対応力を確実に高めていくことができるでしょう。

BCP訓練の具体的な手順とは?

BCP訓練は、いざという時に組織が円滑に機能するために欠かせないものです。

しかし、単に訓練を実施するだけでは不十分でしょう。

従業員全員が目的を理解し、協力して取り組むことが重要となるため、ここでは、BCP訓練を成功させるための具体的な手順を解説します。

1. 目的と意義を共有し、従業員の意識を高める

BCP訓練の目的は、万が一の事態発生時に、従業員一人ひとりが冷静かつ迅速に対応できるよう、組織全体の意識を高めることです。

具体的には、以下の3点を明確にすることで、従業員の主体的な行動を促します。

- なぜBCP訓練が必要なのか

- どのような効果が期待されるのか

- 従業員の役割

これらについて、わかりやすく説明し、組織全体の意識向上を図りましょう。

2. 現実的なシナリオを作成し、臨場感を高める

効果的なBCP訓練を実施するためには、自社の事業特性やリスクを踏まえた現実的なシナリオの作成が重要です。

- 自社の事業環境や地理的特性を考慮する。たとえば、製造業であれば、火災や設備故障、サービス業であれば、システム障害やインフラの停止などが考えられる。

- 発生可能性の高いリスクを優先的に選ぶ。頻度や影響度が高いリスクを優先的にシナリオに組み込むことで、より実践的な訓練を行える。

- 具体的な被害状況、時間経過、必要な対応行動を詳細に設定する。これにより、従業員はよりリアルな状況をイメージし、対応を検討できる。

上記点を注意しながら、シナリオ作成をしましょう。

3. 実践的な訓練を実施し、課題を洗い出す

シナリオに基づいて、実際に訓練を実施します。

訓練では、以下の点に留意しましょう。

- 現実感のある環境設定を行うことで、参加者の臨場感を高め、より効果的な訓練を実現できる。

- 参加者の主体的な関与・コミュニケーションを密にする。訓練中は、参加者全員が積極的に意見交換を行う。

- 役割分担。各従業員に役割を割り当て、実際の業務と同様の連携を図ることで、チームとしての対応力を強化する。

これらの要素を意識すると、より効果的な訓練を実施できます。

4. 訓練結果を分析し、PDCAサイクルを回す

訓練後には、必ず振り返りを行い、改善点を見つけ出すことが重要です。PDCAサイクルを回すことで、より効果的なBCPを構築できます。

- 訓練結果の詳細な分析:訓練中の行動やコミュニケーション、課題などを詳細に分析する。

- 改善点の抽出: 分析結果に基づき、BCPの内容や訓練方法の改善点を見つけ出す。

- 次回訓練への反映: 改善点を踏まえ、次回の訓練に反映させ、継続的にBCPを改善する。

BCP訓練は、組織の存続をかけた重要な取り組みです。

効果的な訓練を実施するためには、事前の準備が不可欠。

従業員の意識を高め、現実的なシナリオを作成し、実践的な訓練を行い、PDCAサイクルを回すことで、より強固なBCPを構築できるでしょう。

大規模企業向けの訓練事例

大規模企業において、BCP訓練は、単一の事態だけでなく、複合的なリスクを想定したシナリオに基づいて実施されることが求められます。

ここでは、このような複合リスクに対応するBCP訓練の重要性を改めて認識し、具体的な事例を通じて、各企業の取り組みを深掘りしていきましょう。

事例1:自社のリソースを活用した避難訓練と初動体制の構築|鹿島建設株式会社

鹿島建設株式会社は、社員の安全を第一に考え、災害発生時の事業継続計画(BCP)を強化しています。

社員向けに自宅の耐震診断システムを提供し、発災時の安否確認や被災状況の把握を可能にしました

また、従業員参集予測システムを導入後、災害発生時に迅速に社員を動員し、業務復旧を図る体制を整えています。

さらに、夜間や休日における大規模な参集訓練を実施し、実効性の高いBCPを構築しています。

さらに、鹿島建設では、自社開発の火災時避難シミュレーションシステムを活用し、社員の安全な避難方法の確認も行っています。

これらの取り組みを通じて、鹿島建設株式会社は、災害発生時にも事業を継続し、社会への貢献を続けることを目指しています。

参考:内閣官房|自社のリソースを活用した避難訓練と初動体制の構築

事例2:地震発生時の事業継続への即応性向上に資する総合防災情報システムの構築|株式会社大林組

大林組は、地震発生時に事業継続への即応性向上を図るため、総合防災情報システムを構築しました

このシステムは、被害状況の情報収集、通信手段の整備、従業員の安否確認を一体的に行い、迅速な復旧支援活動の優先順位決定を支援します。

さらに、地理情報システムを活用したシミュレーションや、携帯電話を用いた被害情報収集など、最先端の技術を取り入れている点が特徴です。

また、東日本大震災の教訓を活かし、通信手段の多様化を推進し、より強固な事業継続体制を構築しています。

大林組は、このシステムを平時にも活用し、顧客のBCP支援にも貢献しています。

参考:内閣官房|地震発生時の事業継続への即応性向上に資する総合防災情報システムの構築

BCP訓練の成果測定とフィードバックの重要性

BCP訓練の有効性を最大限に引き出すためには、訓練後の評価が欠かせません。

訓練参加者からのフィードバックを詳細に分析し、改善点を洗い出すことで、次回の訓練に活かせるでしょう。

たとえば、「訓練内容が分かりやすかったか」「緊急時の対応手順を理解できたか」といった定性的な評価に加え、「訓練時間」や「参加者の満足度」といった定量的なデータも収集すると、客観的な評価が可能になります。

これらの評価結果を基に、BCP計画の改善点や、従業員のスキルアップのための新たなトレーニングプログラムを策定しましょう。

また、インフォコム株式会社のBCPortalのようなレポーティング機能を活用すると、訓練結果を一元管理し、可視化が可能です。

これにより、組織全体のBCPに対する意識向上を図るとともに、経営層への報告資料としても活用できます。

このように、BCP訓練の成果測定とフィードバックは、企業の事業継続力強化に不可欠なプロセスです。

BCP訓練における専門家によるサポートの重要性

BCP訓練の効果を最大化するには、専門家による適切なサポートが必要です。

特に、ICTを活用した訓練支援や、専門コンサルタントによる監修は、訓練の質を大きく向上させる重要な責務となります。

BCPortalの活用

BCPortalのような専門ツールは、訓練の質を飛躍的に向上させます。

情報共有の即時化により、リアルタイムな指示伝達や状況把握が可能なだけでなく、訓練の効率化はもちろん、不測の事態にも迅速に対応できる体制を構築します。

また、訓練の進行管理も簡単になり、担当者の負担を軽減できます。

さらに、客観的なデータに基づいた結果分析と評価により、改善すべき点を明確化し、次回の訓練に活かせるでしょう。

専門コンサルタントの役割

インフォコム株式会社が行うBCPコンサルティングが、あなたの会社のニーズに合わせた実践的なトレーニングプログラムを設計します。

さらに、効果的な運営ノウハウと、客観的な評価に基づいた改善提案により、従業員のスキルアップを最大限に引き出してくれるでしょう。

具体的には、

- 綿密なヒアリングに基づいた、オーダーメイドのトレーニングプログラム設計

- 多様な手法を取り入れた、飽きのこない効果的な研修運営

- 客観的なデータに基づいた評価と、具体的な改善アクションの提案

インフォコム株式会社の危機管理ソリューションで培ったノウハウを活かし、想定外の事態にも柔軟に対応できる組織づくりを支援します。

まとめ:大規模企業におけるBCP訓練にはBCPortal

大規模企業のBCP訓練は、単なる計画の検証にとどまりません。

専門的なサポートとツールを活用することで、迅速な復旧、リスクの最小化、組織全体の連携強化、従業員の安心感向上といった多岐にわたるメリットをもたらします。

そのため、インフォコム株式会社では、BCPortalや、BCPコンサルティングの専門的なサポートを提供し、企業のBCP訓練をサポートします。

詳細については、インフォコム株式会社のウェブサイト(https://www.infocom-sb.jp/)をご参照ください。

BCP訓練は、企業の存続をかけた重要な取り組みです。

インフォコム株式会社のソリューションを活用すると、あなたの会社のBCPは単なる計画から、組織を強くする実践的な行動へと進化するでしょう。