目次

緊急連絡網はグループのメンバーの連絡先を一覧にしたもので、緊急事態発生時に情報を素早く、的確に伝達するために必要です。この記事では現場で使いやすい緊急連絡網のテンプレート(Excel)を無料でダウンロードできます。

あわせてテンプレートを活用した緊急連絡網の作成方法と、作成時のポイントを解説します。緊急連絡網を正しく活用するには運用時のルール作りが重要なため、運用する際の注意点もまとめました。

緊急連絡網の作り方【無料テンプレートあり】

緊急連絡網とは自然災害やパンデミック発生時など緊急事態に活用できる、グループのメンバーの連絡先を一覧にした資料・データです。危機的状況下に素早く情報の伝達や安否確認を行うために必要で、緊急連絡網の活用によって迅速な初動対応につなげられます。また、BCP(事業継続計画)策定においても非常に重要な役割を担っています。

緊急連絡網はリーダーや責任者から始まり、各メンバーに効率よく連絡が行き渡るよう整理し、作成するのがポイントです。連絡網には、基本的に名前と役職のほか、電話番号やメールアドレスなど複数の連絡先を入れます。作成する際はExcelやPowerPoint、Wordなど自社で管理しやすいソフトで作りましょう。

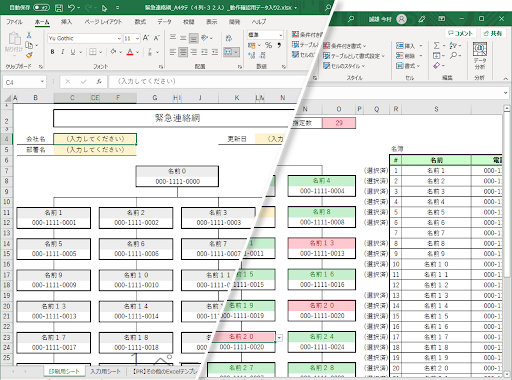

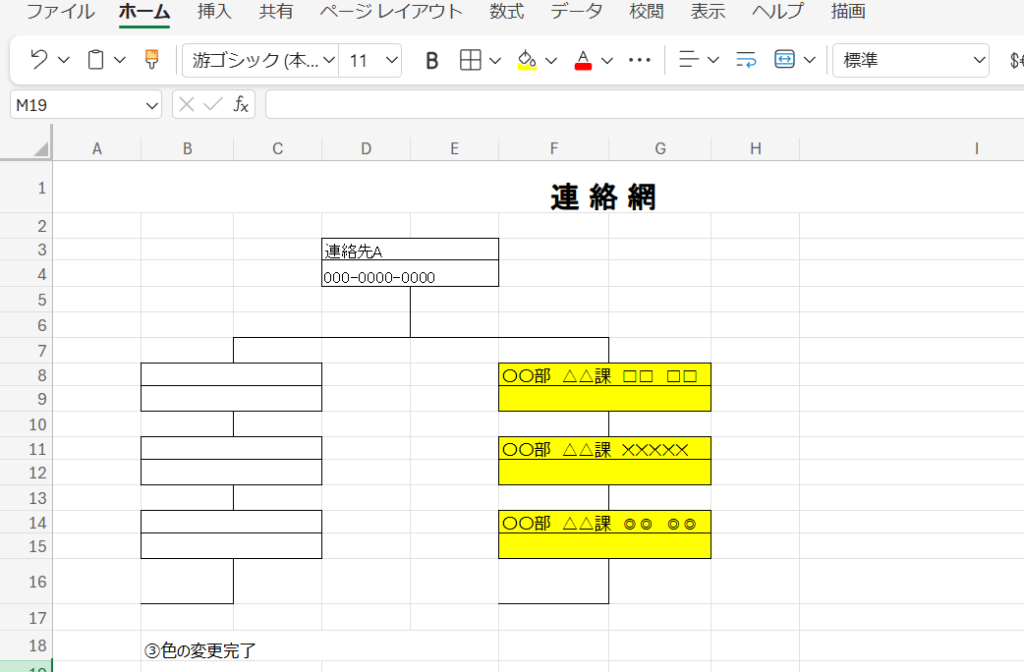

以下は、無料でダウンロードできるExcel版のテンプレートです。テンプレートを使って手軽に緊急連絡網を作成したい方はぜひご活用ください。

次の章では、こちらのテンプレートを活用した緊急連絡網の作成方法を解説します。

テンプレートを活用した緊急連絡網の作成方法

無料テンプレートを使った緊急連絡網の作成方法を解説します。メンバーの人数によって2~4列に調整するなど、使いやすい形に調整すると良いでしょう。テンプレートをそのまま使う方法以外に、列を増やしてカスタマイズする方法も解説します。

①テンプレートをそのまま活用する方法

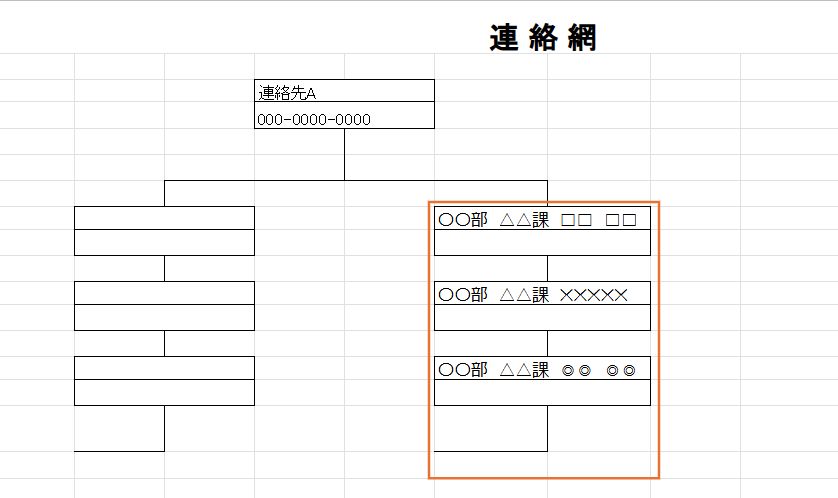

まずは無料テンプレート(Excel版)を使って緊急連絡網を完成させる方法を紹介します。こちらの無料テンプレートはトップから2列に分かれたシンプルな連絡網です。

名前などを入れる

トップから順に、名前や電話番号などの必要情報を入力していきましょう。

以下のように入力したい枠にマウスのカーソルを持っていきます。

枠の上でマウスの右をダブルクリックすると編集モードになるので、

必要な情報を入力していきましょう。

文字を中央揃えにするには、「ホーム」タブをクリックし、「配置」グループから「中央揃え」を選択してください。

枠のサイズや色を調整する

文字数が多く、枠からはみ出してしまう場合は、列の幅を調整します。同じ幅に調整したいセルを選択し、マウスを右クリックしたら、「列の幅」から「AutoFit」を選びます。

「AutoFit」は自動的に、範囲内の列を最適な幅に調整してくれる機能です。この機能を使うと以下の

ように列の幅が揃います。

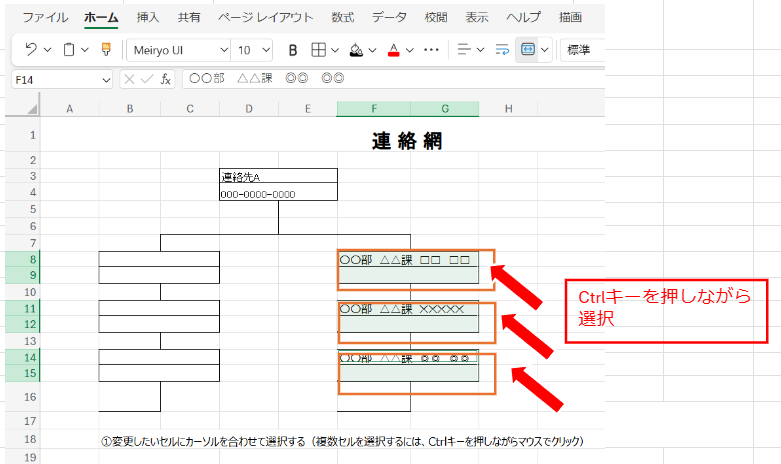

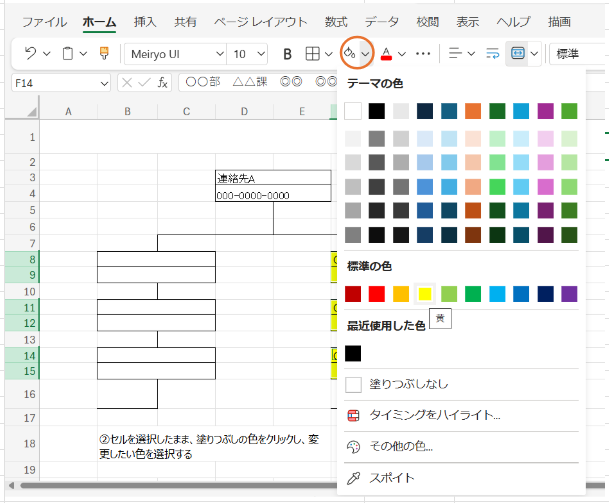

枠の色を変更し、強調したい場合は「塗りつぶし」機能を使います。「Ctrlキー」を押しながら枠を選択すると、複数の枠の色を一気に変更できます。

「ホーム」タブの「塗りつぶしの色」から好きな色を選択します。

出力または保存する

作業が完了したら、「ファイル」タブから「印刷」をクリックして出力します。PDFで保存したい場合は、「ファイル」タブから「エクスポート」をクリックし、「PDFとしてダウンロード」を選択してください。

②列を増やしてオリジナルの仕様にする

次に無料テンプレートを活かして、使いやすいレイアウトに変更する方法を解説します。

列を増やす

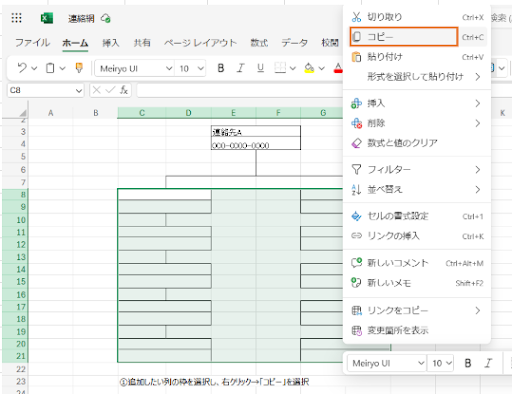

3列や4列に増やしたい場合は、テンプレートの枠をコピー&ペーストして、枠を追加します。枠を選択したあと、右クリックで「コピー」を選択してください。

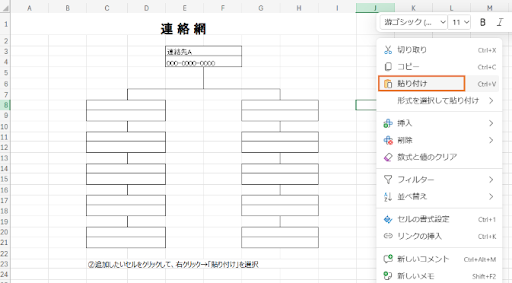

次に追加したい場所のセルをクリックして、右クリックから「貼り付け」を選択します。

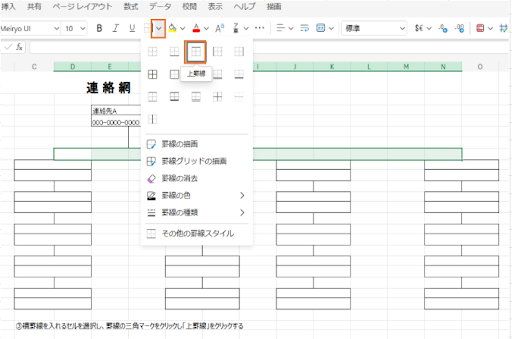

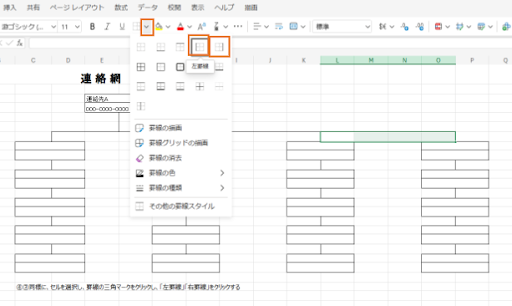

枠同士をつなぐ罫線は、セルの枠線を利用します。罫線を入れたいセルをクリックし、「ホーム」タブのフォントグループから「罫線」ボタンの横にある矢印を押します。

上記と同様に必要な箇所に罫線を追加して、枠同士をつなげてください。

出力または保存する

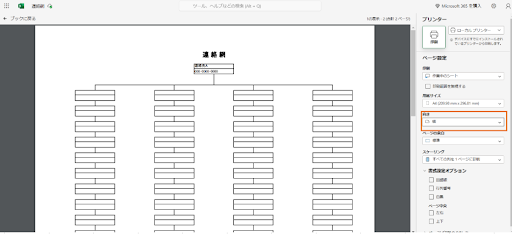

作業が完了したら、必要に応じて出力またはPDFで保存してください。縦向きではなく横向きで出力や保存を行いたい場合は、ページ設定で向きを変えられます。「ページ レイアウト」タブの

「ページ設定」をクリックし、「向き」 欄で「横」を選択してください。

緊急連絡網を作成する際のポイント

続いて、緊急連絡網をスムーズに作成するためのポイントを3つ解説します。

従業員から同意を得ること

緊急連絡網に載せる氏名、従業員個人の電話番号やメールアドレスなどは個人情報です。個人情報を収集する際は利用目的を明確にするほか、従業員に目的や個人情報の取り扱いについて十分に説明し、同意を得る必要があります。また、目的の範囲を超えて個人情報を使用することはできません。

不要なトラブルを避けるためにも、個人情報の提供や利用に関して同意書を作成し、従業員に記入してもらいましょう。その際、緊急連絡網の必要性やメリットについても充分に説明することが重要です。

連絡先を複数確保すること

災害時には携帯電話サービスの通信障害が発生するおそれがあります。さらに停電などの影響でパソコンや一部の固定電話が使えない事態も考えられます。「いざという時につながらない」という事態を防ぐため、従業員に連絡先を複数聞いておきましょう。

電話番号やメールアドレスをはじめ、必要に応じてSNS、チャットツールなどの連絡先を確保しておくことが必要です。

スムーズに連絡できる順番を決めること

せっかく緊急連絡網を作成しても、緊急時にうまく活用できなければ意味のないものになってしまいます。従業員の連絡先を確保したら、いきなり緊急連絡網を作るのではなく、連絡する順番をよく考えてから着手しましょう。

一般的には、危機管理の担当者から各部署のリーダーへ、そして従業員へ順を追って連絡できるようにします。緊急時は不安な状況から従業員が混乱している場合も考えられるため、連絡網が複雑になりすぎないよう注意してください。ひと目で見て、対応がわかる緊急連絡網が理想です。場合によっては部署や事業所単位でまとめたり、住んでいるエリアで固めたりなど、複数のリストにメンバーを振り分けましょう。

連絡手順を考慮したうえで着手すると、効果的な緊急連絡網を作成できます。

緊急連絡網を運用する際の注意点

緊急連絡網を効果的に活用するには、運用や管理のルールが非常に重要です。最後に、緊急連絡網を運用・管理する際の注意点を3つ解説します。

発動条件やルールを決めて周知すること

まずは緊急連絡網を使用する際の発動条件を定めます。「震度〇以上の地震が来たら使用する」など外的要因による条件のほか、企業活動に影響を与える事態が発生した場合に自発的に発動できるよう、危機管理の責任者や代理の担当者など複数の担当者を定めましょう。

また、「連絡が取れない人がいる場合、リーダーに申し送りする」「最後の人は責任者に完了の旨を報告する」など、緊急連絡網のルールを決めて周知することが必要です。

複数の場所に保管すること

緊急時にすぐ使えるよう緊急連絡網は複数の場所に保管しておきましょう。データを印刷して渡すほか、パソコンのローカルフォルダにPDFデータを保管するなどの対応により、インターネットが使用できない場合でも確認が可能になります。

ただし緊急連絡網には個人情報が載っているため、取り扱いには十分な注意が必要です。印刷物は鍵付きのロッカーで保管する、クラウド上に保存する際は外部に情報が漏れないよう閲覧制限をかけるなど、各自対策を行ってください。

安否確認の訓練を実施すること

緊急連絡網を効果的に活用できるかの訓練も必要です。地震などの緊急事態を想定して、緊急連絡網を使った安否確認のテストや訓練を定期的に実施しましょう。スムーズに連絡が行き届くかを実践で確認し、達成率や完了時間などを分析します。

テストや訓練で課題が見つかれば、連絡の順番やルールを見直すなど、必要な対策を講じましょう。

定期的に情報を更新すること

情報が古いままでは緊急時にうまく連絡が取れない可能性があるため、定期的に情報の更新を行いましょう。そのほか従業員の入社・退職があった場合は、その都度連絡網を更新してください。

スムーズに作業できるよう更新する担当者を決めておくのがベストです。また、緊急連絡時に従業員の回答を収集・分析する担当者も選定しましょう。担当者が被災した場合を想定して、代理の担当者まで決めておくと安心です。

人数が増えたら安否確認システムの導入を

企業のメンバーが増え、緊急連絡網だけでは安否確認がスムーズにできないと判断される場合は、専用の安否確認システムを導入しましょう。安否確認システムなら、複数の連絡先への一斉送信、従業員からの回答の分析などが可能です。

安否確認システムの「エマージェンシーコール」は電話やメール、アプリなど複数の連絡先に自動で安否確認の連絡を送信できます。東日本大震災などの大規模災害の際も安定して稼働した実績をもつシステムなので、ぜひ導入を検討してみてください。